ここでは人付き合いを楽にするべく「どんな敵とも戦わない」コツを4つご紹介します。

今回は、

③「距離を置く」コツ

いい距離感を保つ事で

関係を悪化させない!

例えば、専業主婦のママ友に

「ちょっと働き過ぎじゃない?子供がかわいそうだと思うよ」

と一方的に価値観を押し付けられたら…

苦手な相手との上手な距離の取り方

1.「嫌い」という態度をあからさまに出さない

2.仕事上で関わるなら、挨拶などの礼儀はキープ

3.自分の事を多く話さない、など

あっさりとした関係を目指す

相手の言動にイライラ、モヤモヤすることが増えた時は、

相手との距離が近すぎるのが原因かも。

友達なら連絡する回数を徐々に減らしていく、職場の人なら挨拶などの礼儀は

キープしつつ、ランチや飲みに行く回数を減らす、自分の話をあまりしない

など、徐々に距離を置くとイライラから解放されます。

教訓:「つかず、離れず」のほどほどの距離感が

いい関係を保つコツ

◆「どんな敵とも戦わない」を選択すると、こんなメリットが

・不安や悩みが減り、ストレスフリーに

・人から信頼される、評価される

・相手の攻撃パワーが落ちていく

(著書『1分で心をつかむ話し方』より)

心をすり減らさないためにも、攻撃を上手にかわす方法を覚えておくと◎ですね。

ここでは人付き合いを楽にするべく「どんな敵とも戦わない」コツを4つご紹介します。

今回は、

②「うまく交渉する」コツ

仕事上、逃げられないときは

相手の攻撃を正面から受けない!

例えば、部下に仕事を頼んだところ、

「私、忙しいのでAさんに頼んでくださいよ!」

と逆ギレされたら…

攻撃をかわして交渉する3つのコツ

1.相手の欲求を理解する

「相手が何を要求しているのか」

「どうしたいのか」

を汲みとる

2.相手を安心させる

最後まで話を聞き、「そうだったんだね、ごめん」

など戦意が緩む一言を

3.自分の意見をさらりと言う

「でもこの仕事はぜひやって欲しいから、

今抱えている業務を教えて」

など提案を

相手の言い方に惑わされず、相手が要求していることは何かを見極めることが必須。

部下の言動の悪さにフォーカスしてしまうと、イライラして頭が真っ白に。

このケースでは、「部下は仕事を抱えすぎてテンパっている」だけ。

相手の”怒り”の攻撃を真正面から受け止めないのがコツです。

教訓:心では何を思っても自由。

表面的に相手に合わせよ

◆「どんな敵とも戦わない」を選択すると、こんなメリットが

・不安や悩みが減り、ストレスフリーに

・人から信頼される、評価される

・相手の攻撃パワーが落ちていく

(著書『1分で心をつかむ話し方』より)

周囲から、”大人の対応が出来る人”と見られ評価アップするかも?!

職場に「笑顔の輪」を広げよう!

職場に「笑顔の輪」を広げよう!

「笑顔」が求められています。

職場に笑顔の輪を広げましょう!

・笑顔は誰にでも身に付けられる最良のメイク <マリリン・モンロー>

・幸せだから笑うんじゃない。笑うから幸せなんだ <ウィリアム・ジェームズ>

・他の誰かの笑顔のために私達は生きている <アルバート・アインシュタイン>

・笑顔は買うことも、共用することも、借りることもできない。

無償で与えて初めて値打ちが出る <デール・カーネギー>

・君が笑えば、みんなが笑う。

みんなが笑えば、君も笑う <ネイティブアメリカンのことわざ>

・大きい声を出して、いつも元気にニコニコしていれば

たいていのことはうまくいきます <樋口廣太郎>

・平和は微笑みから始まる <マザー・テレサ>

ここでは人付き合いを楽にするべく「どんな敵とも戦わない」コツを4つご紹介します。

今回は、

②「スルーする」コツ

たいていは相手の性格の問題

反論したり、落ち込んだりする必要なし!

例えば、先輩から「また有休取るの?お気楽でいいよね~」

と嫌味を言われてしまったら…

陰口や嫌味を言う相手との上手な接し方

1.言われた瞬間はイラッとしても軽く流す

「ご迷惑をおかけして、申し訳ありません」

「お休みを頂く分、しっかり頑張りますね」

2.シカトは逆効果!挨拶や礼儀はしっかりと

「おはようございます」「お疲れ様です」

「ありがとうございます」

嫌味など負の感情が出てしまうのは相手の問題であって、あなたの問題ではありません。

嫌味を言われる原因を探ったり、へこんだり、イライラしたりする必要もなし。

悶々と考えて引きずるとストレスに。夫や友達など、関係のない人に聞いてもらったり、

好きな事に没頭したりすると忘れられます。

教訓:相手の嫌な行動は相手の問題。

へこんでも、自分を否定することはなかれ!

◆「どんな敵とも戦わない」を選択すると、こんなメリットが

・不安や悩みが減り、ストレスフリーに

・人から信頼される、評価される

・相手の攻撃パワーが落ちていく

(著書『1分で心をつかむ話し方』より)

攻撃をしてくる相手を変える事はできない割り切り、徐々に距離を置いて離れると

相手の攻撃も弱まります。

さわやかウォーキングの勧め!

さわやかウォーキングの勧め!

運動不足になったという人も多いようです。

頑張り過ぎず気軽に行う「さわやかウォーキング」でウイルスにも強い身体を作りましょう。

1.正しい姿勢で歩く

正しい歩行習慣は、胃腸の調子を整え、メンタルも向上します。まず、正しい姿勢で

まっすぐ歩くようにしましょう。

★ワンポイント

昔から「一日一万歩」が健康を保つ目安とされてきましたが、最初は近所を

マイペースに20~30分程歩くことから始めましょう。

2.太陽の光を浴びる

太陽の光を受けると、免疫力を高めるビタミンDが皮膚で生成されます。

夏のウォーキングは涼しい朝か夕方が鉄則です。

★ワンポイント

特に朝7時までが「さわやかウォーキング」のおすすめタイム。脳が目覚め、

自律神経も整います。

3.毎日でなくてもOK「楽しく」がコツ

毎日ではなく週2・3回くらいから始めて雨の日や猛暑の日は中止にしても

OKです。

★ワンポイント

犬の散歩や季節ごとのベストコースの発見など、同時にできる「楽しみ」

を見つける事が長続きのコツです。

~良い事づくめのウォーキングのメリット~

ウォーキングには運動不足の解消以外に多くのメリットがあります。

適度な刺激が脳に伝達して老化防止につながり、さらに、骨密度減少の

抑制、気分のリフレッシュ、質の高い睡眠など良いことづくめです。

新型コロナウイルスを過度に恐れるのではなく、人混みを避ける工夫を

して楽しく行いましょう。

ここでは人付き合いを楽にするべく「どんな敵とも戦わない」コツを4つご紹介します。

今回は、

①「逃げる」コツ

感情的になったら、いったん退散するのが正解〇

例えば、同僚から「〇〇さんは上司に気に入られているからトクだよね~」

と言われ、思わずカッチーン!ときてしまったら…

カーッとした時はこれで解決

1.心の中で「1,2,3⋯」とカウントして気持ちを落ち着かせる

2.トイレやオフィスの外に出るなど、その場を離れる

3.お茶・珈琲を飲む、ストレッチをする等、別の行動を取る

相手からの批判や嫌味などの言動で、怒りの感情が沸点に達してしまったら、その場からさっさと逃げるべし。

「感情的になると、思考が停止」し「冷静な判断が出来なくなる」ためつい戦ってしまいがち。

時間を空ける、場所を移動する、別の行動を取るなどして、怒りが静まるのを待つべし。

教訓:感情をそのままぶつけると、後悔するのは自分である

◆「どんな敵とも戦わない」を選択すると、こんなメリットが

・不安や悩みが減り、ストレスフリーに

・人から信頼される、評価される

・相手の攻撃パワーが落ちていく

(著書『1分で心をつかむ話し方』より)

陰口・嫌味には反応せず、言わせておくが勝ちですね。

人間関係で心をすり減らさないためにも、

また、気持ちよく仕事をするためにも

攻撃(口撃)を上手にかわす術を身につけたいですね。

Newsレター8月号配信!

Newsレター8月号配信!

有限会社キャリア・アップです。 いつもご愛顧頂き、誠にありがとうございます。

(*このメールは、ニュースレター会員様及び、 須山と名刺交換をさせて頂いたお客様に配信しております。)

8月のNewsレターを配信いたします。

今月のキャリア・アップNewsレターでは、以下の3つの話題を皆様にお伝えします。

1.「できない」の言葉が先行する人と「できるために」の言葉が先行する人の違い

2. キャリア・アップのステップアップ研修ご紹介

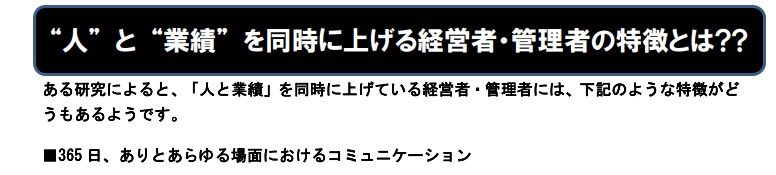

3. 「人」と「業績」を同時に上げる経営者・管理者の特徴とは?

今月は、これらに注目してご覧ください。

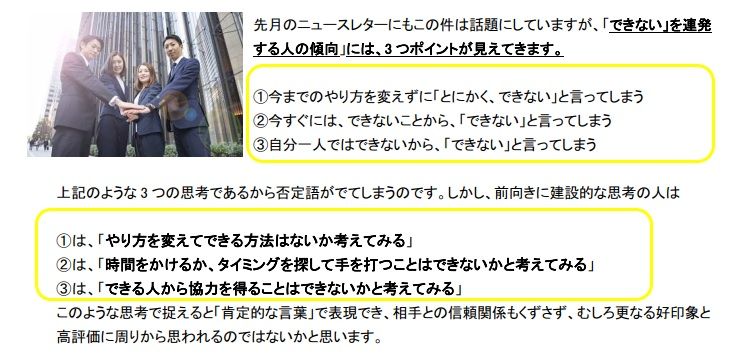

先日、あるクライアントの社長さんが、こんなことを私につぶやいてきました。

あることを部下にお願いしたいと思い、ある社員に依頼をした時のこと。Aという社員は、たいてい、

「・・・だから、それはできない、・・・の状況だからムリです」の言葉をいつも言うようです。それに対して、

Bという社員は、何か都合があり今はできないにしても、「このぐらいのタイミングでしたらできますが、

それでもいいですか」と言ってくるようです。皆さんも、上記のような経験はありませんか。

誰が聞いても分かるように、 Aのような返答しか返ってこないと、「もういいよ、あなたには頼まない」

という気持ちになり、Bのような返答が返ってくると、「色々都合があるようでも、何とか協力しようと

してくれるから有難いな~」という気持ちになり、上司は部下に対する印象も評価を大きく違ってきます。

つまり、「・・・だからできません」 「・・・だから無理です」の言葉のように「否定語」をいきなり

出すと、依頼した相手もあまりいい気分ではありません。本人は、今の状況ではできないから正直に、

できないと言っているかもしれませんが。そう思うと、「否定語」というのは、相手の心にかなり強い

インパクトを与える言葉だとしみじみ思います。

事実ベースでは、確かに「できない」「無理」な事情があるのでしょう。しかし、それを行き成り「否定語」

を出してしまうと、相手は良い気分ではありません。結局、職場でも家庭でも自分一人で生きているので

はなく、お互いに助け合い、調整し合い、補い合いながら目的に向かって私たちは生きています。

ですから、自分目線だけで捉えてしまうと、反対に、周りからの理解や協力を得にくくなることも

あることを知ることは大切です。

先月のニュースレターにもこの件は話題にしていますが、「できない」を連発する人の傾向」

には、3つポイントが見えてきます。

https://www.career-up.co.jp/seminar/?mode=detail&article=68

リーダーの人間観が「人間の本質は磨けば輝く原石である」という考え方をベースにしながらも、目指すビジョンや成果のために、365日、ありとあらゆる場面において、以下の3種類のコミュニケーションを仕掛けていることが傾向としてあます。しかも、メールやFAXなどの間接的コミュニケーションではなく、肉声と体温が触れ合う「face to face」の直接的コミュ ニ ケーションを重視することが大切です。

①「何を目標にするのか、どう達成するのか」のコミュニケーション

②「世の中になくてはならない会社になろう」のコミュニケーション

③「一生懸命に伝える・聞くなど」のコミュニケーション

■立ち話的「報・連・相」

特に、上記の①の問題創造、問題解決のコミュニケーションとは、「小さなPDCA」の内容をこまめに情報交換、毎朝のミーティングや休憩室における真面目な雑談の場などを利用して、あるいは隣の席に椅子を移動して、2~3分程度の「報・連・相」を立ち話的に行うのがポイントのようです。思いのほか効果の高い方法であり、Doの場面におけるコミュニケーションはこれを中心に展開しています。

■個人目標の進捗検討会

小さなPDCAは、日々の立ち話的「報・連・相」にプラスして、もう少しまとまった時間を使って実施することも必要です。月に1回は定例ミーティングの場を利用して、個人目標の進捗検討会をみんなで実施するとよいでしょう。以下の3つのアウトプットを目的に毎月、1~2人の発表当番を決め、その人の目標達成手段を皆で検討しています。①発表者の目標達成手段の補強 ②発表者の実践の決意の強化 ③職場としての協働意識の醸成

■志を語り合うコミュニケーション

365日のコミュニケーションの中心は小さなPDCAがメインでありますが、それだけやっていたのではモチベーションは高まりません。状況によって気分が滅入ることもあります。そこで、時にはロマンや志を語り合うことも必要です。例えば「わが社の商品とは何だろうか? 」というテーマです。

■パーソナル情報のキャッチボール

人と人とが一緒に仕事をする以上、人間関係の円滑化も不可欠であり、それを積極的に仕掛けるのもリーダーの役割です。そして、お互いが思いやりの感情を持つことは可能であり、それがあるから職場は一つの生き物として機能していきます。思いやりの気持ちの醸成は職場のチームワークにとっても、最低限の条件なのです。では、どうすれば思いやりの気持ちが生まれるのか。その第一歩は、「お互いに知り合うこと」だ。相手を理解すれば親近感も沸いてきます。相互理解ができるようになるには、パーソナルな側面の情報交換が必須と考えて、宿泊研修の懇親会では必ず「パ―ソナル情報のキャッチボール」を実施すこともあります。当事者が「他者に話してもいいよ」という日常生活や趣味の話をみんなでわいわいと語り合う。お互いの心の距離が縮まって、翌朝顔を合わせれば、前日とはまったく違う親近感で「おはようございます」という挨拶がごく自然にできるのです。また、パーソナルな情報の交換は、お互いの思考や行動パターンの理解も促進できます。理解し合えば、普通に聞くとムカつくような言動でも「悪気はないのだから・・・」と容認できるでしょう。

■一生懸命に話す・聴く

業績を上げている職場にインタビューに訪れると、職場のメンバーからは「リーダーが聴く耳を持つようになってくれた。とか、話を聴いてもらえると、なぜか元気が出る」と異口同音の答えが返ってきます。「感情まで含めて、聴いてもらえているような感じがする」と答える人もいる。どうもリーダーの聴く姿勢がメンバーの元気のもとを刺激して、それが業績向上の原動力になっているようです。リーダーの聴く力とメンバーのモチベーションとの間には、相関があるという研究結果もあるようです。

《編集後記》(花)今年は残暑が厳しいようですが、朝晩は秋の気配を感じる今日この頃です。

配信停止をご希望のお客様は、

大変お手数ですが、本メールに配信停止の旨を返信願います。

《編集後記》(花)今年は残暑が厳しいようですが、朝晩は秋の気配を感じる今日この頃です。

★★★組織活性化の仕掛け人!!★★★

(有)キャリア・アップ

静岡県浜松市東区上新屋町228-2

TEL:053-411-6858

mail:info@career-up.co.jp

HP:https://www.career-up.co.jp/

人の印象は、話す内容以前に

「声のトーン」「声の大きさ」「表情」「見た目」などを含めた『話し方』で9割が決まるそうです。

相手に良い印象を与えるには、自分の現状を知るところから…。

今回は「しぐさ·手クセ」をチェックしてみたいと思います。

☑下の項目にあてはまるものをチェックします。

1.姿勢が悪い

2.気づくと、腕組をしている

3.時計が気になると、時計をチラチラ見てしまう

4.小さい頃から「落ち着きがない」と言われる

5.髪をつい触ってしまう

6.爪をいじるクセがある

7.無意識に机をトントンしてしまう

8.ペン回しがクセ

1~8に1つでもあてはまれば「しぐさ・手クセ」に問題あり‼

◆1にあてはまる人は「姿勢が悪い」

相手に与える印象は

✖自信がなさそう

姿勢の悪さは『百害あって一利なし』。

座って話す時は、深く腰掛け、背もたれにもたれず背筋を伸ばす。

立ち姿勢は、片足に重心にならない。また、何かにもたれかかるとだらしなく見えます。

脚をそろえて立ち、胸を張りましょう。

特に、「長時間座って話を聞く」場面や「上司や顧客と立ち話をする」場面はご注意を。

◆2にあてはまる人は「腕組をしてしまう」

相手に与える印象は

✖上から目線だな

✖生意気

腕組がクセになっている人、意外と多いです。

目上の人と話す場面では失礼にあたり「生意気」に見られてしまうこともあり注意が必要。

そういう場面では「机の上で軽く手を組む」などして「定位置を決める」事もおススメです。

◆3~8にあてはまる人は「手を動かすクセがある」

相手に与える印象は

✖落ち着きがないな・・・

ちょっとしたクセでも、何度も繰り返されれば目障り。相手をイラつかせることも。

無意識でしていることが多いので、動画を撮って確認したり、人に指摘してもらったりして

「直したいクセを付箋に書く」「PCに貼る」などして意識付けを。

「人と話す時の、手の定位置を決める」のも〇

(著書『1分で心をつかむ話し方』より引用)

声を客観視するには自分の声をスマホなどで『録音』して聞いてみるのがお勧めです。

また、身近な人に自分の態度・クセを聞いてみるのも〇

自分のクセを自分で気づくのは、やはり難しいことです。

動画を撮りチェックしたり、人に指摘して頂くのが確実ですね。

特に、目上の方とお話しする場面、客先に訪問する場面、1対1でお話しする場面など

では気を付けなければ・・・と思います。

「報告」「連絡」「相談」3つのコツ

「報告」「連絡」「相談」3つのコツ

テレワークなどで、コミュニケーション不足にならないための「報告」「連絡」

「相談」のコツを紹介します。

1.「頻度」を高めよう

挨拶や雑談などの自然な流れで報連相をする機会が減ります。

細やかな報告と連携によるコミュニケーションを心掛けましょう。

2.積極的に自分なりの意見を出そう

WEB会議などで黙っているだけでは、存在自体が認識されません。

自分なりの意見や仮説を出すと、具体的に話しが進みます。

3.色々な手段で情報を補完しよう

メールや電話、WEB会議など、報連相の手段も色々あります。

職場のルールに従って上手に使い分け、言葉足らずの部分を補いましょう。

〇相手への気配りが大切

テレワークでは、相手の顔が見えず、文章でのやり取りが多くなるため誤解が生まれがちです。

「怒っている」「感じが悪い」などの印象を勝手に持たれてしまうことも、珍しくありません。

言葉遣いは短くても丁寧に、報連相をする側も、相手への気配りを大切にしましょう。

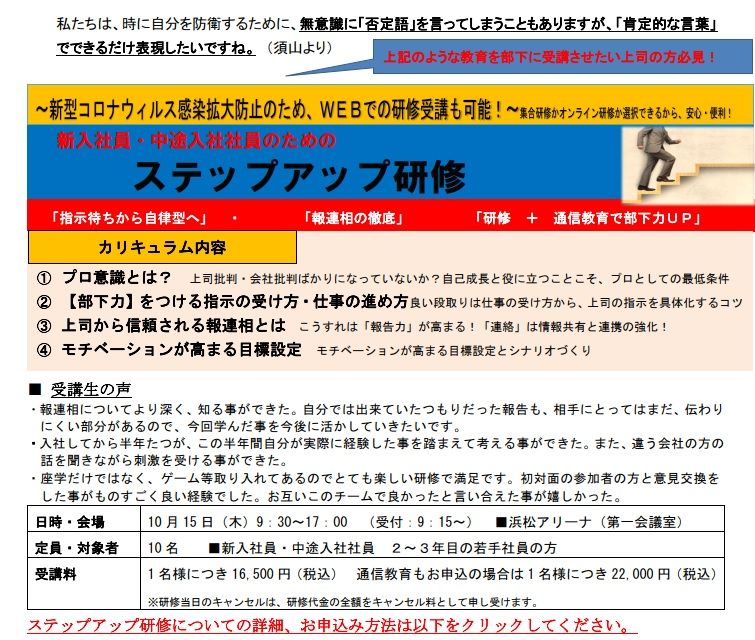

大変お待たせしておりました!!

キャリア・アップでは、以下の2つの講座で、現在受講生募集中です。

いずれもお席に限りがございますので、ご興味のある方はお早めにお申し込みください!

~有限会社キャリア・アップから研修のご案内~

★2020年度 ステップアップ研修

新入社員・中途入社社員の方向けの「フォローアップ編」の研修です。

1.「プロ意識とは?」

2.「部下力」をつける指示の受け方・仕事の進め方

3 上司から信頼される報連相とは?

4.モチベーションが高まる目標設定

を重点的にしたカリキュラムで、「指示待ちから自律型へ」「報連相の徹底」

実習を盛り込みながらの研修となります。

詳しくは以下からお申し込みください。

https://www.career-up.co.jp/seminar/?mode=detail&article=68

★2020年度 リーダシップ研修

本研修の3つのポイント

① 「部下を巻き込む」マネージメントで、チームの成果を最大限に引き出す

方法を身に付ける。

② 部下との良好な関係を維持しつつ、言うべきことを言う、叱るべきことを

叱るスキルを学ぶ

③ 「やらされ感」から「自発性・主体性を引出す」リーダーシップスキルを学ぶ

「反復練習で実践的に体得する」

詳細は、下記をご確認をください。

https://www.career-up.co.jp/seminar/?mode=detail&article=67

人の印象は、話す内容以前に

「声のトーン」「声の大きさ」「表情」「見た目」などを含めた『話し方』で9割が決まるそうです。

相手に良い印象を与えるには、自分の現状を知るところから…。

今回は「抑揚」をチェックしてみたいと思います。

☑下の項目にあてはまるものをチェックします。

1.「淡々としている」と言われることが多い

2.人を引き付ける話し方やプレゼンが苦手だ

3.朗読すると、つい棒読みになってしまう

4.言いたい事がピンポイントで相手に伝わらない

5.「〇〇でぇ~」「〇〇なんだけどぉ~」と語尾を伸ばしがち

6.「~で、~なので、~ですが、~の…」と話し続けてしまう

7.「話し方が若いね」と言われる事がある

8.一文が長くなってしまう

1~8に1つでもあてはまれば「抑揚」に問題あり‼

◆1~4にあてはまる人は「抑揚がない」

相手に与える印象は

✖淡々としている

一定のスピードで単調に話しがち。面白い話もつまらなく聞こえてしまう、というもったない面も。

聞き手は『退屈』に感じる事も。噺家やお笑い芸人の話し方を参考にコツをつかみましょう。

同じ内容でも、「間の取り方」や「強弱の付け方」で印象は大きく変わります。

◆5~8にあてはまる人は「語尾が伸びる」

相手に与える印象は

✖学生っぽくて幼稚

「〇〇ですぅ~」と語尾が伸びる、ダラダラ話している、という傾向が。

友達との会話はいいですが、ビジネスの場ではNG。

「1文を短く」し「語尾までしっかり言い切る」という心掛けで印象は変わります。

(著書『1分で心をつかむ話し方』より引用)

声を客観視するには自分の声をスマホなどで『録音』して聞いてみるのがお勧めです。

今まで自分の気づかないところで印象を下げていたのだとしたら、非常にもったいないですよね…。

小学生のころ、卒業式で『来賓の方々のことば』を聞いている時の事を思い出しました。

本当に失礼な事ですが、当時の私にとって来賓の方の淡々とした話し方は…最高の子守唄になりました。

私自身も『眠気を誘う話し方』だと指摘される事があるので、『間の取り方』『強弱の付け方』を改善したいです。

最近の記事

18年12月21日

『須山コラム』第6回目 テーマ『整理』

18年12月10日

『須山コラム』第5回目 テーマ『アイスブレイク』

18年10月26日

『須山コラム』第4回目 テーマ『怒る』

18年09月26日

『須山コラム』第3回目 テーマ『心の重り』

18年08月10日

『須山コラム』第2回目 テーマ『思考のクセ』

25年12月19日

2025年 秋のリーダーシップ研修 3回目終了

25年10月28日

2025年 秋のリーダーシップ研修 開催中です

25年10月27日

2025年ステップアップ研修を開講しました

25年10月03日

【改善提案4倍・離職率半減】 指示待ち社員が変わった秘密とは?

25年09月12日

2025年秋のリーダーシップ研修が始まります

21年10月08日

研修報告

21年10月04日

フォローアップ研修

21年07月13日

「ステップアップ研修」「リーダシップ研修」受講生募集スタート!

21年05月24日

【youtube】組織診断ツール「ベクアップ」アップしました。

21年09月22日

Newsレター9月号「心理的安全性」と業績の相関性について

21年08月05日

Newsレター8月号配信 言い方を工夫して「叱れる」上司になろう!

21年06月28日

Newsレター6月号配信!「研修を効果的に成果につなげるポイント」

14年05月28日

SUYAMA塾活動報告

12年09月21日

報連相実践セミナーアンケート

12年09月19日

ご受講ありがとうございました

12年09月18日

SUYAMA塾開催

12年08月31日

SUYAMA塾

13年08月06日

コーチング実践講座開催します

13年06月20日

第1回コーチング実践講座

13年05月08日

コーチング実践講座開講!!

12年12月26日

コンプリメント(褒め言葉)

12年11月16日

コーチング実践講座

18年03月27日

会社案内パンフレットが完成しました!!

17年12月22日

年末年始休業の営業のご案内

17年01月18日

社員研修の風景

15年12月01日