6月2回目のNewsレターを配信いたします。

今月のキャリア・アップNewsレターでは、以下の3つの話題を皆様にお伝えします。

1. 「ビリギャル」を教えた坪田先生のモチベーションの上げ方

2.指示命令がなくとも、自律的に仕事に取り組める状態を作るには‼

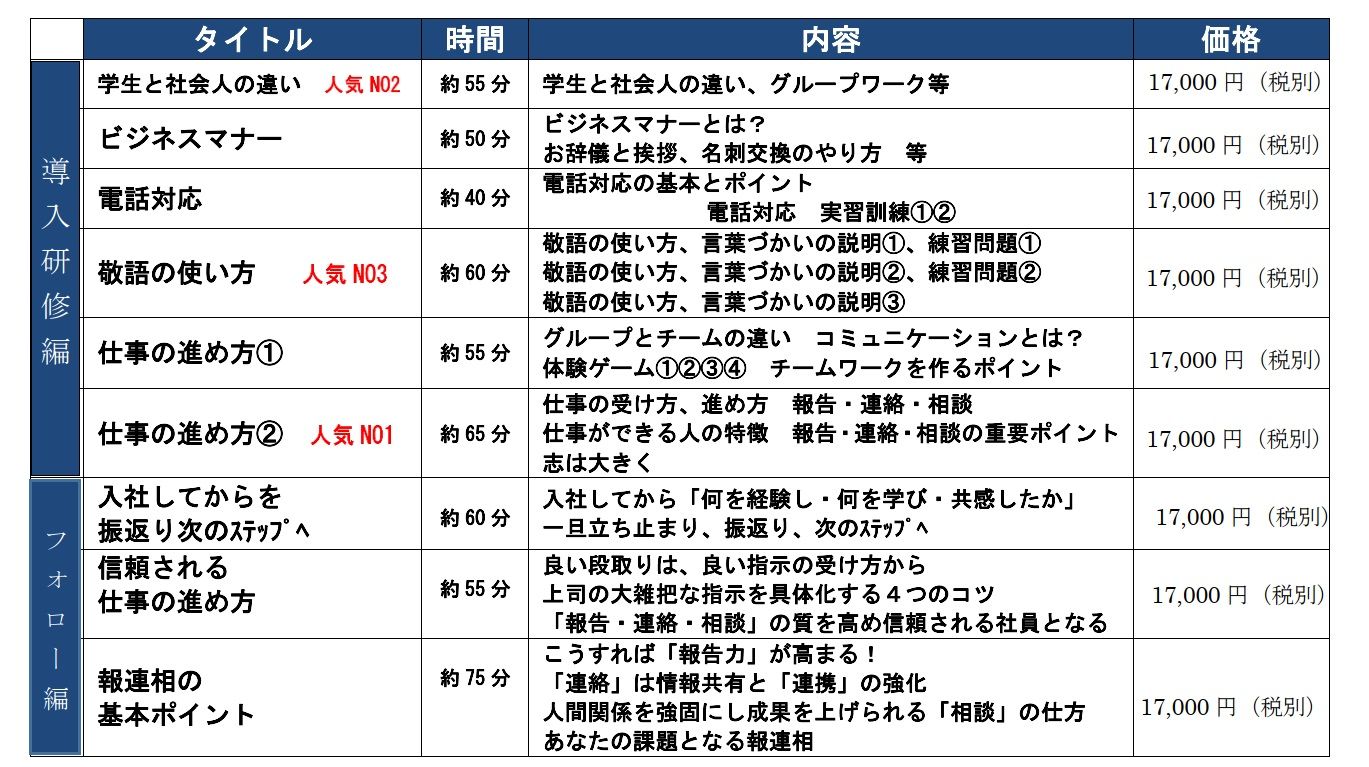

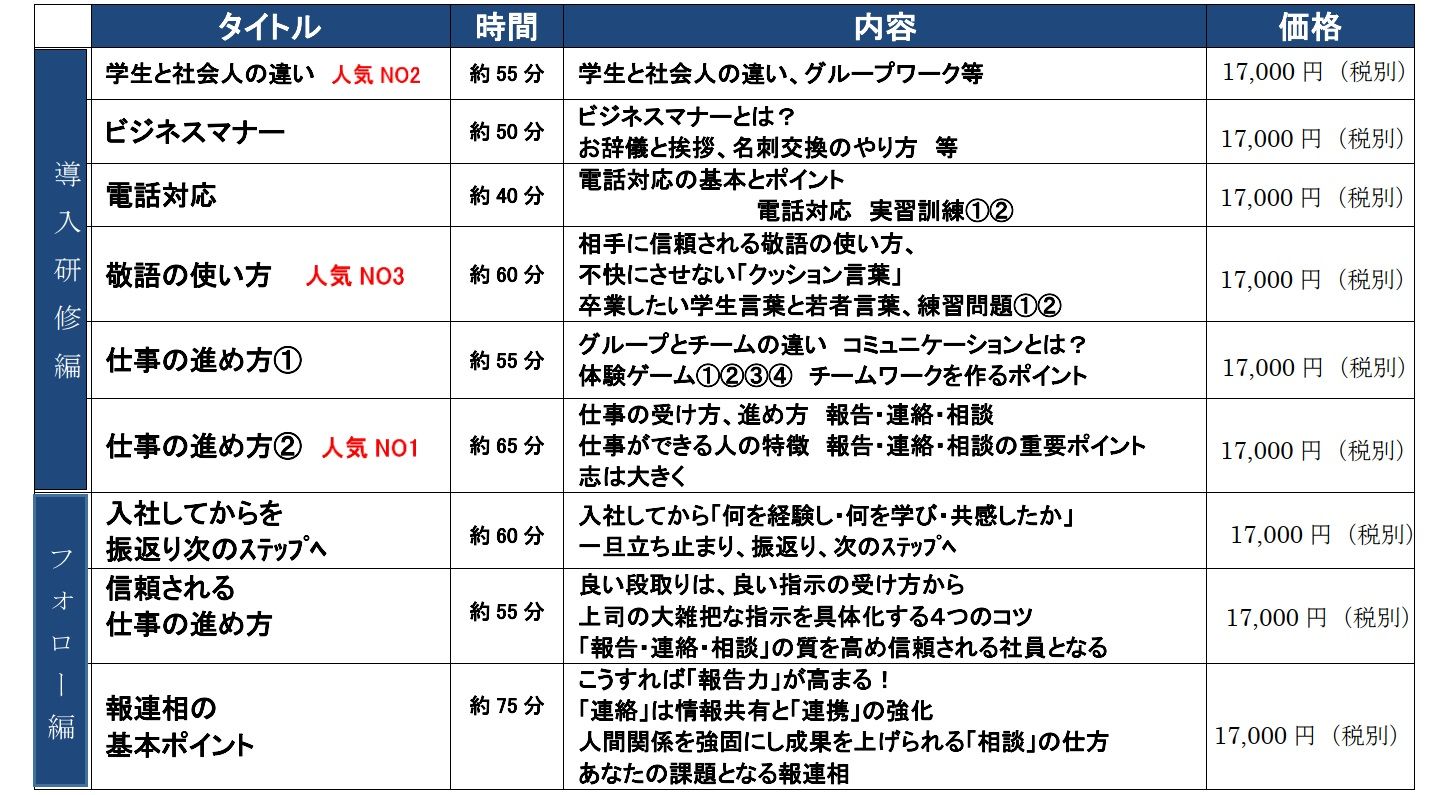

3. キャリア・アップの新人社員研修のDVDのご紹介。

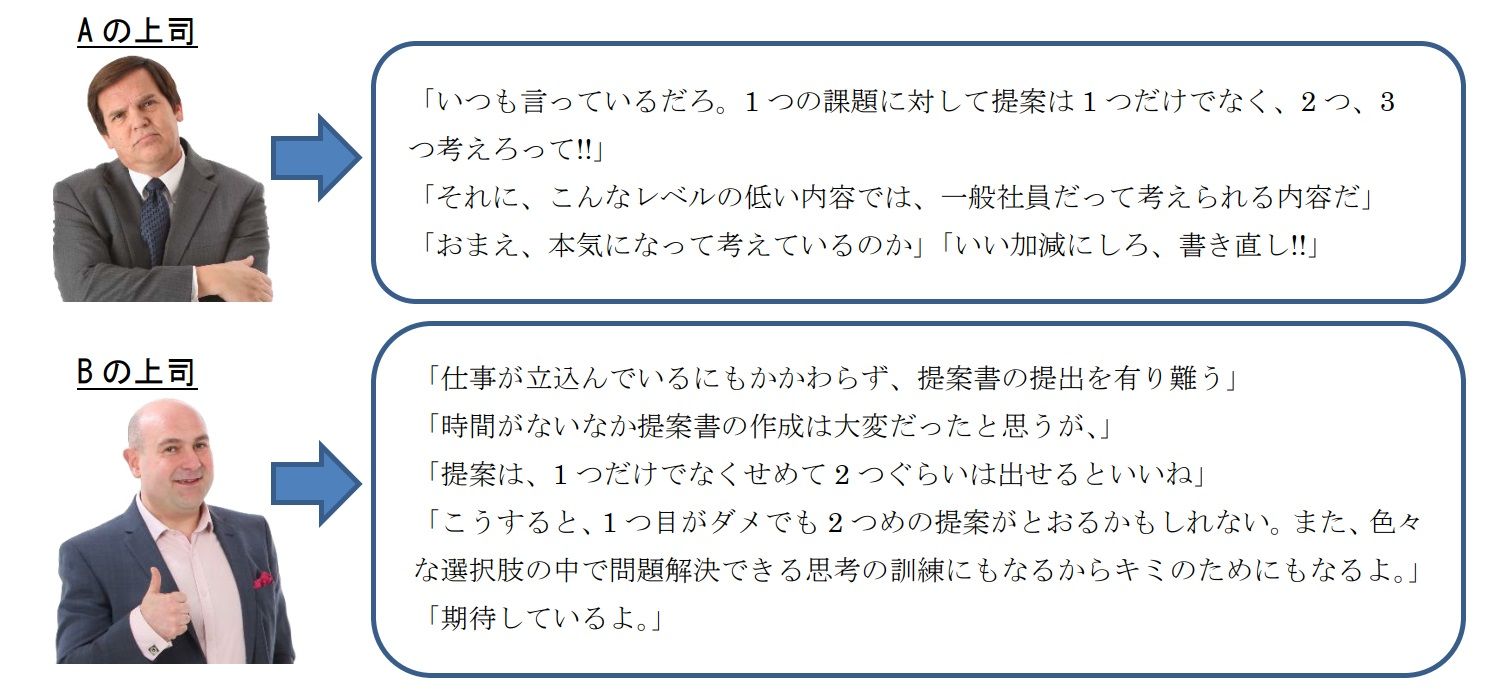

今月は、部下の意欲に違いを出すには?!ということについて見ていきましょう!

以前、個人的にマンションの購入を考えており、スマホより検索した経験がありました。その後、それがきっかけで検索をしてもいないのに、定期的なマンションの広告をスマホから目にすることが多くなりました。このように、現代は顧客の興味ある分野において、検索履歴や行動パターンから相手の興味を割り出し、相手に合わせた広告を表示するというターゲティング広告という手法での広告が多くなりました。

「相手に合わせること」で無駄な広告費を減らし、広告効果を最大限に引き出すことができる訳です。

この「相手に合わせる」という手法は、部下育成にも言えることです。昔ながらの「背中を見て覚えろ方式」や「十羽一絡げ」の指導は今の時代に合わないと言われるように、「相手に合わせた」指導の仕方は確かに必要に感じています。『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』の著者である坪田先生はまさしく相手に合わせた指導の仕方をしており、最近興味がありこの方の本を読んだところでした。

印象的なものをご紹介しますと・・・

「ビリギャル流やる気アップの秘訣は、ほめるのではなく変化に気づくこと」と書いてありました。

★ただ何でも「褒める」のではなく「相手の変化に気付いてフィードバックする」のだと言うのです。

「褒める」というよりも、「客観的にフィードバックするだけ」。

もともと人間は、フィードバックされるとより良くなろうとする生き物のようです。

例えば、私達が日頃の何気なく使っており既に客観的に私達にフィードバックしてくれる「モノ」があります。

それが「鏡」です。その鏡を見て顔にゴミがついていれば取るし、寝ぐせがついていれば直します。つまり、客観的にフィードバックされることで、人はよりキレイになろう、カッコよくなろうとするわけです。

ですから、坪田先生は、褒めて育てるというよりも「フィーバック」をして、小さな変化を見てあげて側面的にサポートしながら、モチベーションを高めていったようです。

そして、更に大切なことは「主観を挟まない」ことです。

例えば、一般的な親は、机に向かう姿勢が悪いことが気になる時に「何でそんなに背筋が曲がっているの!?目が悪くなるし背だって伸びなくなるよ」と言いがちです。しかし、フィードバックとは「背筋が曲がっているね」と事実のみを伝えるだけで、子供は「ああ直さなくっちゃ」となるのだと言っております。

また、まだ結果は出ていないにしろ「以前よりも時間をかけて考えようとしたんだね」と小さな良い変化を認めて言葉にすることが大切だと言っています。結果はまだ出でなくとも「小さな変化に気付いて言葉にしてあげる」だけで、この人なら信頼できると子供は思い、だんだん坪田先生の話に耳を傾けるようになったそうです。

私達は、親としての立場、経営者や上司の立場として、色々と先入観と決めつけでモノを言ってしまいがちです。それが指導であり、また指導のつもりで言っています。しかし、その決め付けやお説教が、この子のモチベーションを落とす行為につながっていることを親も上司も気付くことは大切であると感じました。

もちろん、これは私自身の戒めでもありますが(笑)。

須山より

色々な経営者や管理職の方々が共通に言われる事として、

「うちの部下は、指示命令しなければ動かない…動けない…参ってしまいますよ」という言葉です。

確かにそうだと思います。

上司にしてみれば、自ら考えて動けるようになって欲しい・・・という思いもよく理解です。

そうでないと、自分の仕事も円滑に進まないし、イライラも募るばかりですし…。私も同感です。

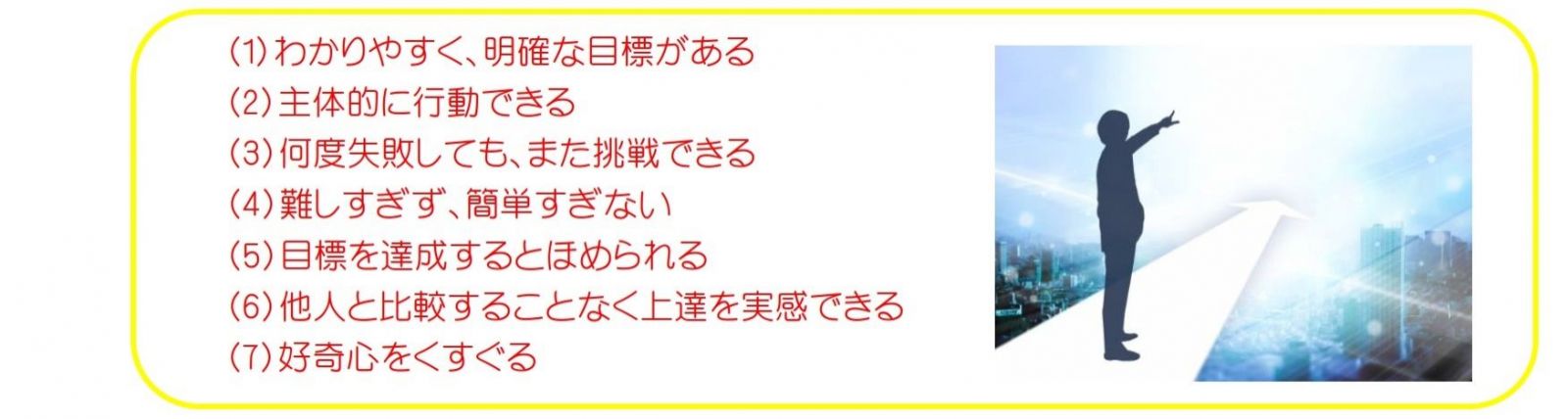

では、「指示がなくとも、自ら考えて動ける」ようにするためにはどうすればよいかということです。

実は、ある本を読んでいたら「世の中にヒットしているゲーム」にそのヒントがどうも隠されているようです。

(行動経済学より)

若者に限らず、最近の人達は、「ゲームに夢中」になっている人が結構多いように思います。

では、そのゲームの魅力とは何なのでしょうか。

どうも、その「人気ゲーム」には共通点があり、それは人のモチベーションアップや自律に何らか参考になる、という話が書いてありました。

それは・・・

仕事においても、この7つのポイントを押さえれば、自律的に高いモチベーションをもって取り組めるようになるのだと思います。

しかし、現実は、どうでしょうか。この7つと真逆になっていることが多いですよね。失敗できる雰囲気もないし、他人と比較されてモチベーションも落ちるし…。

このような7つのポイントを意識した環境づくりで部下の意欲に違いを出してみませんか?!

| お申込は、こちらよりお願い致します。https://www.career-up.co.jp/training/?mode=detail&article=58 |

《編集後記》(根)自宅のエアコンの掃除をプロの業者にお任せしたところ、空気が良くなり快適です。